ईरान और इज़राइल के बीच जारी संघर्ष के बीच बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबरों के बीच हवा में विस्फ़ोट दिखाने वाली एक मिसाइल की तस्वीर वायरल है. सोशल मीडिया पर इसे शेयर करने वालों का दावा है कि इसमें ईरान को इज़रायल पर हमला करते हुए दिखाया गया है.

X यूज़र ‘@TheIranianNews‘ ने 19 जून को ये तस्वीर इस कैप्शन के साथ पोस्ट की, “हम वापस आ गए, तेल अवीव.” इस आर्टिकल के लिखे जाने तक, इस पोस्ट को 60 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले थे. (आर्काइव)

X यूज़र @thjournalistyee ने भी इसी तरह के दावे के साथ तस्वीर शेयर की जिस वक्त हमने ये आर्टिकल लिखा, उस वक्त तक इस पोस्ट को 28 हज़ार बार देखा गया था. (आर्काइव)

उसी तस्वीर को X पर कई यूज़र्स ने आगे बढ़ाया. (आर्काइव: 1, 2, 3, 4)

ये तस्वीर फ़ेसबुक पर भी ऐसे ही दावों के साथ वायरल थी.

फ़ैक्ट-चेक

दावों की सच्चाई जांचने के लिए ऑल्ट न्यूज़ ने वायरल तस्वीर पर रिवर्स इमेज सर्च किया.

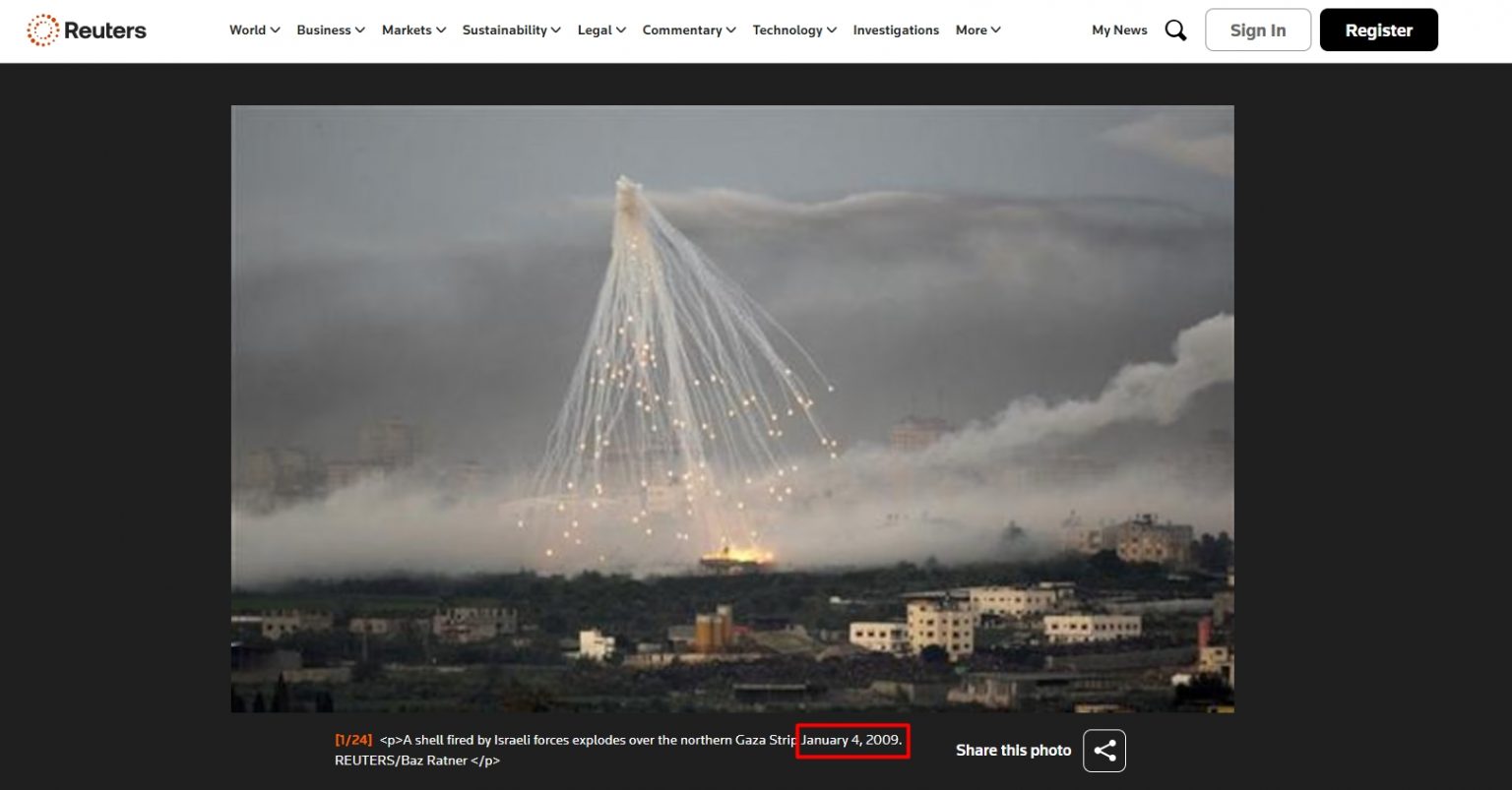

इससे हमें जर्मन पत्रिका डेर स्पीगल की 5 जनवरी 2009 की एक रिपोर्ट मिली जिसमें ग़ाज़ा पट्टी में इज़रायल के सैन्य हमले पर एक ऑपरेशन जो तीन सप्ताह तक चला था जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए थे. रिपोर्ट में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को क्रेडिट देते हुए उसी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था.

हमें वही तस्वीर रॉयटर्स पर मिली जो 4 जनवरी 2009 को पब्लिश की गई थी जिसे बाज़ रैटनर ने खींचा था. कैप्शन में लिखा है, “इजरायली सेना द्वारा दागा गया एक गोला उत्तरी ग़ाज़ा पट्टी पर फट गया.”

इस प्रकार, ग़ाज़ा पट्टी में हवा में विस्फ़ोट करने वाले एक इज़रायली बैलिस्टिक गोले की तस्वीर को ग़लत दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया कि ये एक ईरानी मिसाइल को इजरायली क्षेत्रों में दागे जाने की है. ये फोटो 2009 का है और ईरान और इज़राइल के बीच हाल के संघर्ष से पूरी तरह से असंबंधित है.

सत्ता को आईना दिखाने वाली पत्रकारिता का कॉरपोरेट और राजनीति, दोनों के नियंत्रण से मुक्त होना बुनियादी ज़रूरत है. और ये तभी संभव है जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर ऑल्ट न्यूज़ को डोनेट करें.

बैंक ट्रांसफ़र / चेक / DD के माध्यम से डोनेट करने सम्बंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.