उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित 6 सप्ताह तक चलने वाला महाकुंभ बुधवार, 26 फ़रवरी को खत्म हो गया. उसी शाम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि 13 जनवरी को शुरू होने के बाद से इस उत्सव में कुल 66 करोड़ या 660 मिलियन से ज़्यादा की भीड़ उमड़ी.

इससे ये दुनिया भर में आध्यात्मिक प्रकृति का सबसे बड़ा सामूहिक जमावड़ा बन गया. सालों से कुंभ मेला देखने लायक रहा है. विदेशी पर्यटकों और भक्तों से लेकर उलझे बालों वाले नग्न, राख से सने संन्यासी तक (जिनका ठिकाना वैसे तो अज्ञात रहता है) हर कोई पौराणिक अमृत का स्वाद लेने के लिए इस उत्सव में शामिल होता है.

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, ‘कुंभ’ एक बर्तन या घड़ा था जिसमें अमृत या अमरता की औषधि थी. ये देवताओं और राक्षसों के बीच विवाद की जड़ बन गई थी. इस कुंभ को ग़लत हाथों में जाने से बचाने के लिए देवता इसे लेकर भाग गए. जिससे अमृत की बूंदें चार स्थानों पर गिरीं. आधुनिक भारत में ये स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं जहां कुंभ मेले के अलग-अलग पुनरावृत्तियां बारी-बारी से आयोजित की जाती हैं. सभी चार स्थल नदी तटों के करीब हैं और हिंदू भक्तों का मानना है कि कुंभ उत्सव के दौरान इन स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष (जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति) और अमरता के करीब आते हैं.

गौरतलब है कि कुंभ के शुरुआत की कहानियां, इसका धार्मिक महत्व और मेले के लिए स्थान कैसे तय किया जाता है, ये ऐतिहासिक रूप से विवादित है और ये पाठ दर पाठ या जिस इतिहासकार या ज्योतिषी से बात की जाती है, अलग-अलग होती जाती है. कुल मिलाकर बात ये है कि मुख्य कुंभ मेला या पूर्ण कुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है, जिसे अर्ध कुंभ (आधा कुंभ) कहा जाता है. 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (जो स्वयंभू साधु हैं और योगी उपाधि का इस्तेमाल करते हैं) ने पूर्ण कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया था. अर्ध कुम्भ को पुनः कुम्भ नाम दिया गया. कथित तौर पर 2019 में अर्ध कुंभ के महत्व को बढ़ाने और 2025 के ‘महा’ कुंभ को और भी ज़्यादा महत्व देने के लिए नामकरण में बदलाव किया गया था.

इस साल महाकुंभ मेले का पैमाना निश्चित रूप से अद्वितीय था. प्रयागराज में 2019 कुंभ मेले में 25 करोड़ या 250 मिलियन की भीड़ उमड़ी थी. 2013 के महाकुंभ मेले में प्रयागराज (उस वक्त इलाहाबाद) में भी 12 करोड़ या 120 मिलियन लोग शामिल हुए थे. सरकारी आंकड़ों के आधार पर, दोनों ही इस साल की संख्या से काफी कम हैं. इसकी बड़ी वजह ये थी कि इस साल के महाकुंभ मेले को और भी बड़ा, जीवन में एक बार होने वाला मेला माना गया है जो 144 सालों में सिर्फ एक बार होता है.

लेकिन अगर 45 दिनों की बात की जाय, तो भी 66 करोड़ उपस्थित लोग एक बहुत बड़ी संख्या है. यहां एक अहम सवाल ये है कि इतने सारे लोग प्रयागराज कैसे पहुंचे?

महाकुंभ मेले में पहुंचना

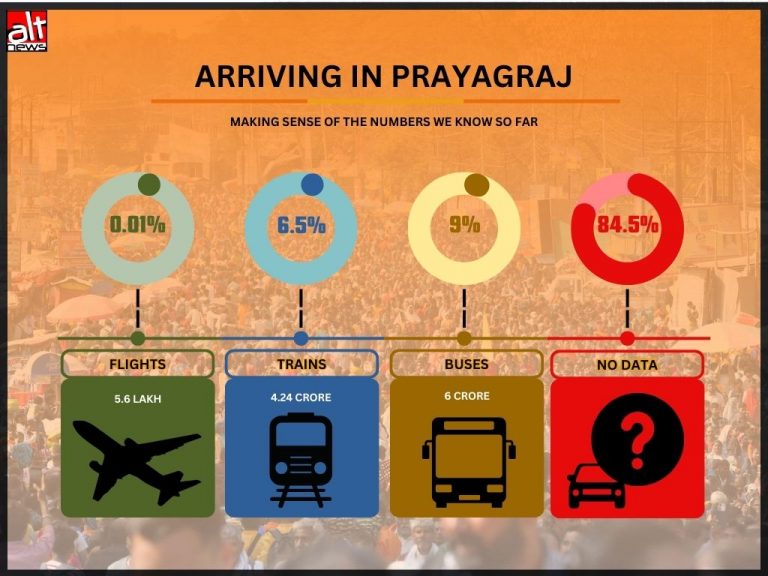

प्रयागराज पहुंचने के मुख्य रूप से चार रास्ते हैं: (1) हवाईजहाज से, (2) ट्रेनों से, (3) बसों द्वारा और (4) निजी कारों या कैब से. पहले तीन प्रकारों को ट्रैक करना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि यात्रियों को टिकट खरीदना पड़ता है और उनका आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है.

(1) उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या पर डेटा ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था. 28 फ़रवरी को हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज हवाई अड्डे के आंकड़ों का हवाला देते हुए, 11 जनवरी से 26 फ़रवरी के बीच 5,225 उड़ानों से 5,60,174 लोगों ने हवाई यात्रा की.

(2) ट्रेन लेने वालों का डेटा भी सार्वजनिक रूप से जारी किया गया. 27 फ़रवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 17,152 ट्रेनों ने यात्रियों को महाकुंभ मेले में पहुंचाया. उन्होंने कहा, “महाकुंभ में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 66 करोड़ थी, जिसमें 4.24 करोड़ यात्री अकेले प्रयागराज के नौ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे थे.” अब, ये हो सकता है कि ज़्यादा लोग ट्रेन से प्रयागराज के नजदीकी अन्य शहरों में गए और फिर कार, कैब या बसों का इस्तेमाल करके महाकुंभ मेले में पहुंचे हों. चूंकि ये पता करना मुश्किल है कि ये लोग किन स्टेशनों पर ट्रेन पकड़े, आइए उन्हें गिनने की कोशिश करें जो सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंचे.

(3) बसों से आने वाले यात्रियों की संख्या का हिसाब-किताब करना एक चुनौती थी क्योंकि सरकार ने इस बात की समेकित संख्या नहीं दी कि कितने उपस्थित लोगों ने अन्य शहरों या राज्यों से प्रयागराज पहुंचने के लिए बस सेवाओं का इस्तेमाल किया. ये आसान होना चाहिए था क्योंकि ज़्यादातर राज्य बस ऑपरेटरों के पास ये डेटा है, लेकिन यूपी को छोड़कर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सड़क परिवहन निगमों ने ये जानकारी सार्वजनिक की.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के 6 मार्च के एक प्रेस बयान में कहा गया कि महाकुंभ के दौरान UPSRTC सेवाओं का उपयोग करके “3.25 करोड़ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया.” ये स्पष्ट नहीं है कि ये आने-जाने के टिकट हैं या सिर्फ उन लोगों के हैं जिन्हें महाकुंभ ले जाया गया था. लेकिन सरलता के लिए, मान लेते हैं कि ये महाकुभ ले जाने वालों के हैं.

ऑल्ट न्यूज़ ने कई अन्य राज्य परिवहन निकायों से संपर्क किया. उनमें से, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने हमारे सवालों का जवाब दिया और हमें बताया कि 5,978 यात्रियों ने GSRTC सेवाओं का इस्तेमाल किया था.

निजी बस ऑपरेटरों ने भी ये डेटा सार्वजनिक नहीं किया है कि कितने यात्रियों ने प्रयागराज जाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल किया. लेकिन बिज़नेस पब्लिकेशन मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में परिवहन के लिए AI समाधानों पर केंद्रित एक डीप टेक स्टार्ट-अप के संस्थापक का हवाला देते हुए बताया गया है कि निजी बसों से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की औसत दैनिक संख्या 6 लाख है. 45 दिनों में ये 2.7 करोड़ तक पहुंचता है.

(4) प्रयागराज पहुंचने के आखिरी रास्ते पर आते हैं, यानी, निजी कारों या कैब से. महाकुंभ मेले के दौरान कितनी गाड़ियों ने प्रयागराज में प्रवेश किया, ये जानने का एकमात्र तरीका टोल डेटा या राजमार्ग कैमरे हैं, जिसके लिए सरकार ने अब तक कोई डेटा या आंकड़े जारी नहीं किए हैं.

तो, हम अब तक जानते हैं:

उड़ानों से आए लोग: 5.6 लाख

ट्रेनों से: 4.24 करोड़

UPSRTC बसों का इस्तेमाल: 3.25 करोड़

GSRTC बसों का इस्तेमाल: 5,798

निजी बसों का इस्तेमाल (अनुमान): 2.7 करोड़

अन्य राज्य-नियंत्रित बसों का इस्तेमाल करना: कोई डेटा नहीं

कार/कैब/बाइक द्वारा: कोई डेटा नहीं

उपस्थित लोगों की कुल संख्या: 10.25 करोड़ थी

उपस्थित लोगों का सरकारी अनुमान: 66 करोड़

शेष: 55.75 करोड़

इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस बात का कोई डेटा नहीं है कि 55.75 करोड़ मौजूद लोग, जो आधिकारिक श्रद्धालुओं की संख्या का लगभग 85% है, प्रयागराज कैसे आए. ये थोड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि इस जानकारी को ट्रैक करना विशेष रूप से मुश्किल नहीं है. किसी शहर में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर आमतौर पर टोल बूथ और कैमरे होते हैं, और बसों को भी राज्यों में प्रवेश करने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है कि इस जानकारी को ट्रैक किया जा सकता है. इसे अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है.

ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है. 66 करोड़ का ये आंकड़ा कितना विश्वसनीय है?

66 करोड़ में कितने शून्य?

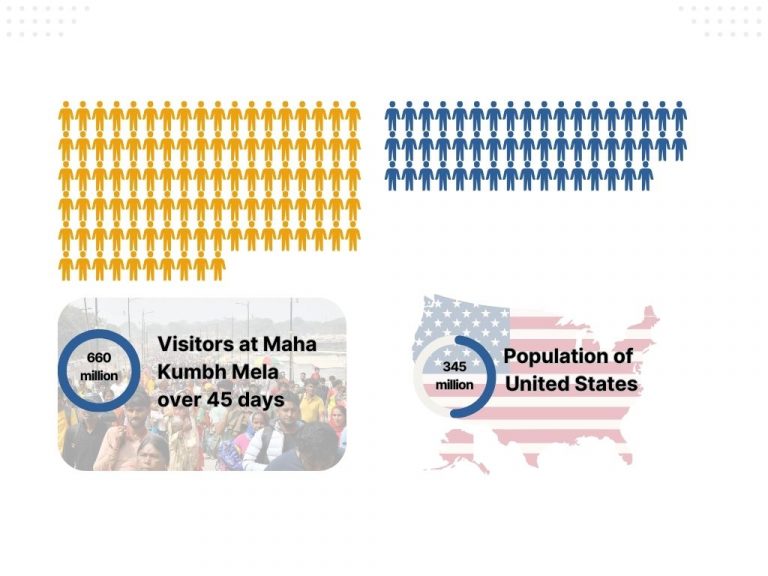

अगर इस साल 66 करोड़ लोगों ने कुंभ का दौरा किया, तो इसका मतलब ये होगा कि 45 दिनों में प्रयागराज के एक हिस्से में लोगों का इतना जमावड़ा देखा गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी से लगभग दोगुना है, ऐसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा था.

ध्यान दें कि महाकुंभ मेले के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र 4 हज़ार हेक्टेयर या 40 वर्ग किलोमीटर है. इसकी तुलना में, अमेरिका का क्षेत्रफल 9.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है.

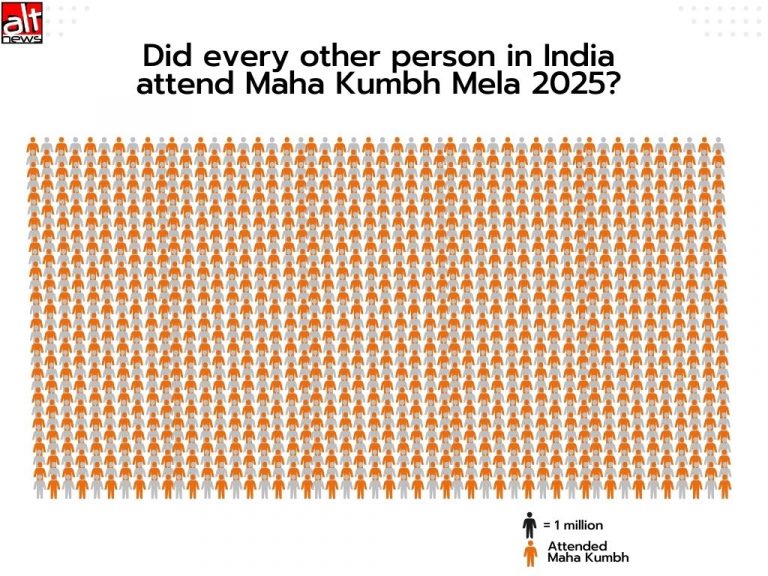

भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 140 करोड़ या 1.4 बिलियन है. हालांकि, ये अब ज़्यादा हो सकती है क्योंकि 2011 के बाद से दशकीय जनगणना नहीं हुई है. लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग हर दूसरा व्यक्ति या लगभग आधा देश धार्मिक सभा में शामिल हुआ. इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है.

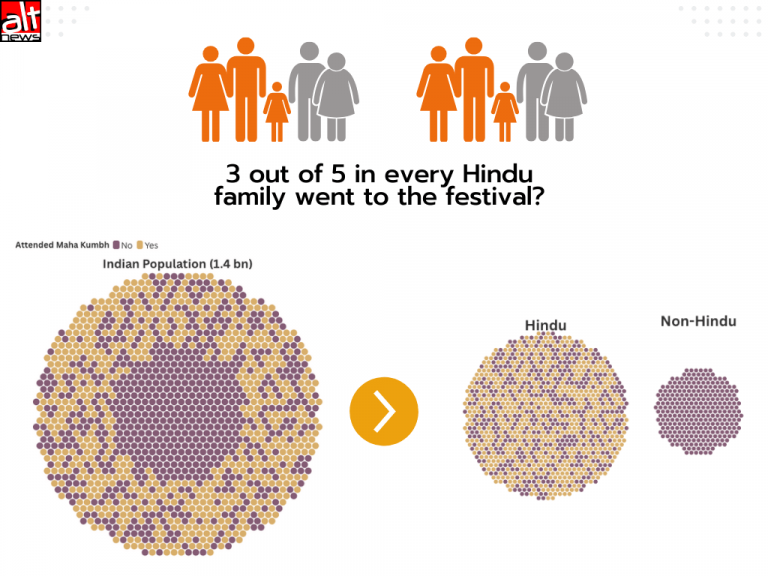

इसके अलावा, प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों के मुताबिक, भारतीय आबादी का 79% (जो 1.1 अरब तक पहुंचता है) हिंदू हैं. इसका मतलब ये है कि, हर हिंदू परिवार, मान लीजिए, 5 लोगों में कम से कम 3 सदस्यों कुंभ में शामिल हुए.

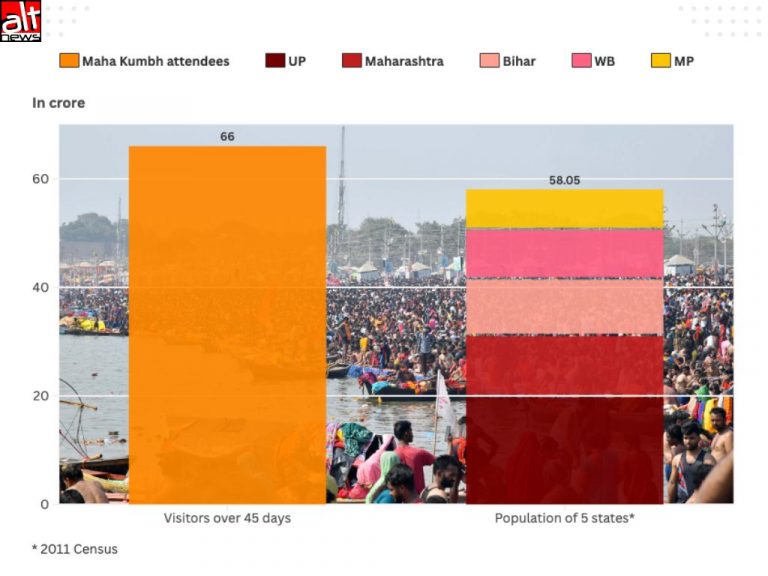

2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश (19.98 करोड़ लोग) है. इसके बाद महाराष्ट्र (11.24 करोड़), बिहार (10.41 करोड़), पश्चिम बंगाल (9.13) और मध्य प्रदेश (7.27 करोड़) हैं. इन पांचों राज्यों की कुल जनसंख्या लगभग 58 करोड़ या 580 मिलियन है. यानी, इसका मतलब ये है कि 45 दिनों में उत्तर प्रदेश के एक शहर के एक हिस्से में महाकुंभ मेले में आने वाले लोगों की संख्या, भारत के पांच सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों की आबादी को पार कर गई.

यहां और भी तुलनाएं हैं. एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, धारावी, दस लाख लोगों का घर है. 45 दिनों के दौरान कुंभ में शामिल श्रद्धालुओं की संख्या धारावी की जनसंख्या से 660 गुना थी.

ये हमें अगले सवाल पर भी लाता है कि फिर सरकार ने 66 करोड़ लोगों का हिसाब कैसे दिया?

66 करोड़ लोगों की गिनती कैसे की गई?

ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सरकार के प्रेस बयान में ये नहीं बताया गया है कि महाकुंभ मेले में 66 करोड़ लोग आए थे या 66 करोड़ प्रविष्टियां दर्ज की गईं थीं.

ये एक महत्वपूर्ण अंतर है. अगर इसमें 66 करोड़ या 660 मिलियन प्रविष्टियां दर्ज की गईं, तो ये दोहराव के लिए भी ज़िम्मेदार हो सकता है. उदाहरण के लिए, सभी 45 दिनों में मेले में प्रवेश करने वाले एक ही व्यक्ति को 45 प्रविष्टियों या यात्राओं के रूप में दर्ज किया जाएगा, या एक व्यक्ति दिन में 10 बार उत्सव में प्रवेश करेगा और बाहर निकलेगा, तो 10 प्रविष्टियां होंगी, इसे उतने दिनों से गुणा करें, जितने दिन ये व्यक्ति रुका था और इसी तरह आगे भी.

हालांकि, सरकार के प्रेस वक्तव्य की भाषा के मुताबिक, ये संभावना है कि फ़ुटफॉल संख्या श्रद्धालुओं को संदर्भित करती है न कि सिर्फ प्रविष्टियों को:

“45 दिनों में 45 करोड़ भक्तों की अपेक्षित उपस्थिति एक महीने के भीतर पार हो गई, जो समापन दिन तक 66 करोड़ से ज़्यादा हो गई”

लेकिन इन भक्तों की गिनती कैसे हुई, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है.

ऑल्ट न्यूज़ ने महाकुम्भ में शामिल हुए कई लोगों से बात की जिन्होंने हमें बताया कि कोई विशेष प्रवेश या निकास द्वार नहीं था और लोग कई स्थानों से मेला क्षेत्र (राज्य सरकार द्वारा स्थापित नदी तट पर एक अस्थायी बस्ती) या संगम घाट में प्रवेश कर सकते थे. यानी, श्रद्धालु प्रवेश की मैन्युअल रूप से निगरानी नहीं की जा रही थी.

लेकिन सरकार के मीडिया बयानों में कहा गया है कि एडवांस्ड आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस-बेस्ड कैमरों और ड्रोनों का इस्तेमाल भीड़ घनत्व की निगरानी करने और भीड़भाड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, संदिग्ध गतिविधियों को चिह्नित करने और आग जैसी आपात स्थिति के मामले में कार्यवाही करने के लिए और नियंत्रण केंद्र को सचेत करने के लिए किया गया था.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ की गिनती और भीड़ घनत्व की निगरानी के लिए AI-बेस्ड पूर्वानुमानित मॉडलिंग का इस्तेमाल किया गया था. ऐसा करने के लिए, मेला परिसर में रणनीतिक स्थानों पर 1,700 कैमरे लगाए गए थे, जिसमें वास्तविक समय भीड़ विश्लेषण के लिए 500 AI-संचालित कैमरे थे. हालाँकि, रिपोर्ट में प्रयागराज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के प्रभारी आईपीएस अमित कुमार का हवाला देते हुए चेतावनी दी गई है कि एडवांस्ड AI मॉडल सीमित हो सकते हैं. “…इस बात की संभावना है कि अगर एक ही व्यक्ति अलग-अलग दिनों में घाटों पर जाता है तो उसकी गिनती कई बार की जा सकती है.” हम अभी तक नहीं जानते हैं कि सरकार का श्रद्धालुओं का अनुमान इस तरह के दोहराव के लिए ज़िम्मेदार है या नहीं.

ऑल्ट न्यूज़ ने ये समझने के लिए AI डेवलपर रिजुल सिंह से संपर्क किया. इन्होंने भीड़ ट्रैकिंग मॉडल पर काम किया है कि ऐसी प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं. उन्होंने बताया कि सबसे आसान तरीका शायद एक पहचान मॉडल है, जिसमें एल्गोरिदम किसी तस्वीर में प्रत्येक व्यक्ति को उनके चेहरे जैसी पहचान योग्य विशेषताओं के आधार पर पहचान सकता है. फ़्रेम में दिखाई देने वाले लोगों की सटीक संख्या बताने के लिए इन पहचानों की गणना की जाती है. हालांकि, बहुत बड़ी भीड़ में ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है क्योंकि जो लोग अस्पष्ट हैं या जिनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई नहीं देते हैं उनकी गिनती नहीं की जाएगी. महाकुंभ मेले में जितनी भीड़ हम देख रहे हैं, उसमें ये और भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि घनत्व बहुत, बहुत ज़्यादा है. रिजुल सिंह ने कहा, आप किसी व्यक्ति का सिर, हाथ या पैर देख सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं गिनेगा. उन्होंने आगे कहा, “अगर फ्रेम में सभी को साफ-साफ नहीं देखा जा सकता है तो डिटेक्शन मॉडल ठीक से काम नहीं करते.”

फिर भीड़ घनत्व अनुमान मॉडल है जहां आप AI मॉडल को एक निश्चित डेटासेट, मान लीजिए, तस्वीरें फ़ीड करते हैं, और आउटपुट देते हैं, ये ज़िक्र करते हुए कि उन तस्वीरों में कितने लोगों को देखा जा सकता है. ये सीखने और विश्लेषण करने के लिए इन उदाहरणों का इस्तेमाल करता है और फिर अनुमान लगाता है कि अगर आप इसे तस्वीरों का एक नया सेट देते हैं तो भीड़ में कितने लोग हो सकते हैं. रिजुल सिंह ने कहा, “ये बहुत सटीक नहीं हैं लेकिन ये बड़ी भीड़ से निपट सकता है और इनका इस्तेमाल तब बेहतर होता है जब आप लोगों को बहुत साफ तौर पर देख पाते हैं या रुकावटें आती हैं.” हालांकि, ये मॉडल आपको भीड़ घनत्व का अनुमान दे सकता है, अगर आप अद्वितीय आगंतुकों को ट्रैक करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है.

चेहरे की पहचान के इस्तेमाल पर, रिजुल सिंह ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि 66 करोड़ लोगों के डेटाबेस को ट्रैक करना और बनाए रखना कितना संभव होगा. ये देखते हुए कि संख्या अद्वितीय उपस्थित लोगों को संदर्भित करती है, खासकर अगर कोई निश्चित या निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु नहीं हैं. “तो, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि कई डुप्लिकेट हो सकते हैं.” उन्होंने ये बताने से पहले ज़िक्र किया कि AI आपको सिर्फ एक व्यापक संख्या दे सकता है, उस डेटा को संसाधित करने और फिर अद्वितीय विज़िटर गिनती पर आने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एल्गोरिदम महत्वपूर्ण है.

इस सवाल पर कि क्या आगंतुकों की अद्वितीय संख्या तक पहुंचने के लिए चेहरे का पता लगाने और भीड़ घनत्व के अनुमान को जोड़ना संभव है, रिजुल सिंह का कहना है कि ये संभव हो सकता है लेकिन ग़लती की एक बड़ी संभावना के साथ क्योंकि डेटा का अनुमान AI के आधार पर लगाया जाता है.

“मौजूदा मॉडल इतनी बड़ी संख्या के साथ इतने सटीक नहीं हो सकते हैं और एक ही जातीयता के लोगों की विशिष्ट पहचान करना जो एक ही जनसांख्यिकीय से संबंधित हो सकते हैं और एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं, एक बड़ी चुनौती है.” वो कहते हैं, ज़्यादातर वर्तमान अत्याधुनिक, ओपन-सोर्स मॉडल इसे पूरा करने में विफल होंगे. इसके अलावा, ज़्यादातर कैमरे, विशेष रूप से CCTV कैमरे, निश्चित स्थिति में होते हैं और सिर्फ कुछ ऐंगल पर ही लोगों को कैद करते हैं ताकि आप चेहरों का एक बड़ा प्रतिशत न देख सकें. “भले ही आप उनके चेहरों को कैद करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर आप ज़ूम इन करेंगे, तो ये स्पष्ट नहीं दिखेगा और आपको इतने सारे लोगों को ट्रैक करने में सक्षम होने के लिए किसी व्यक्ति के चेहरे का बहुत सटीक क्लोज़-अप नहीं मिलेगा.” उन्होंने दोहराया, ग़लती की गुंजाइश होगी. जो भी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है, हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि वो कितनी है. तैनात किए गए कई ड्रोन कैमरों के बारे में पूछे जाने पर, रिजुल सिंह ने कहा कि वे टॉप विजुअल्स को कैप्चर करते हैं और चेहरे की विशेषताओं को तब तक कैप्चर नहीं कर पाएंगे जब तक कि लोग ऊपर न देखें और कैमरे के सामने अपना चेहरा न दिखाएं.

ये कहना उचित होगा कि 66 करोड़ उपस्थित लोगों का सरकारी आंकड़ा, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस-बेस्ड तकनीकों द्वारा ट्रैक किया जाता है, थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर जारी किया गया लगता है.

इस पर प्रकाश डालने का कारण ये है कि कुंभ मेला, जिसे साधुओं और उनके अखाड़ों के मार्गदर्शन में एक धार्मिक, आध्यात्मिक सभा माना जाता था, पिछले कुछ सालों में राजनितिक पार्टियों द्वारा विपणन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक राजनीतिक उपकरण बन गया है.

जिसने जिस रूप में महाकुम्भ-2025, प्रयागराज को देखा, उसको वही दर्शन हुए… pic.twitter.com/Fwdc7b1B2o

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 3, 2025

दिलचस्प बात ये है कि फ़ुटफॉल डेटा एक वेंचर-कैपिटल फ़र्म की हालिया रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि देश के 1.4 अरब लोगों में से एक अरब के पास ऐसी आय नहीं है जो उन्हें विवेकाधीन वस्तुओं या सेवाओं पर खर्च करने की अनुमति दे. ये भी आश्चर्यजनक है कि जिस शाम ये उत्सव ख्त्म हुआ उसी वक़्त I&B मंत्रालय ने विजिटर्स की संख्या जारी की. ये उस घटना के बिल्कुल उलट है कि प्रशासन को ये जानकारी शेयर करने में कितना समय लगा कि प्रयागराज में कुंभ मेला स्थल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कितने लोग प्रभावित हुए थे.

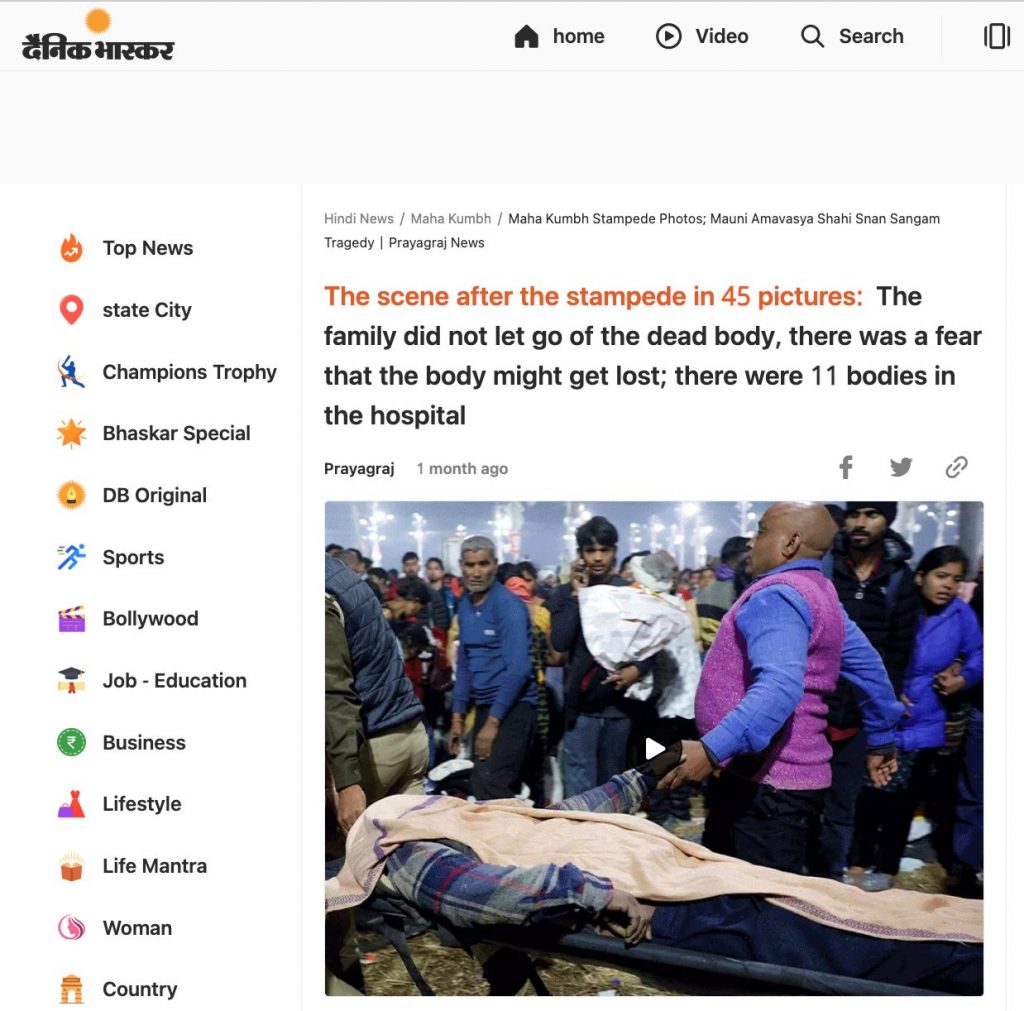

भगदड़ आंकड़े को दबाने की हताशा

28 और 29 जनवरी की मध्यरात्रि को, मौनी अमावस्या (हिंदू कैलेंडर के अनुसार धार्मिक महत्व का एक महत्वपूर्ण दिन) आने के बाद, हजारों लोग त्रिवेणी संगम – गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम – पर स्नान करने के लिए पहुंचे.

रात करीब 2 बजे संगम घाट के पास भगदड़ मच गई. सुबह होने तक सरकार या पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी अधिकारी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या हुआ और स्थिति कितनी ख़राब है.

हादसे के कुछ घंटों बाद तक पुलिस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात से इनकार करते रहे कि महाकुंभ मेले में कोई बड़ी घटना हुई है.

सुबह करीब 5 बजे कुंभ की देखरेख कर रहे विशेष कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि ये ”भगदड़ जैसी स्थिति” थी और कोई गंभीर बात नहीं थी. 29 जनवरी को सुबह 8 बजे, मुख्यमंत्री ने X पर पोस्ट भी किया कि संगम पर पवित्र स्नान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है.

प्रधानमंत्री ने दोपहर (11 बजकर 47 मिनट) के आसपास संवेदना व्यक्त की, लेकिन मामले को हल्का करने के लिए, पीएम के शोक ट्वीट के बाद भी, कुंभ मेला SSP राजेश द्विवेदी ने मीडिया (12 बजकर 5 मिनट) को बताया कि कोई भगदड़ नहीं हुई थी, और वहां बड़ी भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे. उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए. इसके कुछ मिनट बाद (दोपहर 12 बजकर 23 मिनट) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

#WATCH | Prayagraj, UP | SSP Kumbh Mela Rajesh Dwivedi says, “There was no stampede. It was just overcrowding due to which some devotees got injured. The situation is completely under control. No kind of rumours must be paid heed to… Amrit Snan will soon begin… All… pic.twitter.com/PVBjeM8GkT

— ANI (@ANI) January 29, 2025

आखिरकार करीब 17 घंटे बाद शाम 6 बजकर 39 मिनट पर डीआइजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने बयान जारी कर बताया कि हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, और 60 लोग घायल हुए हैं.

भगदड़ में अपनी सास को खोने वाले बिहार के जीवित बचे लोगों में से एक ने बीबीसी को बताया कि उन्हें 29 जनवरी की दोपहर में 15 हज़ार रुपये की राशि के साथ उनका शव सौंप दिया गया था. ये राशि सरकार द्वारा घोषित मुआवजे का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये दर्शाता है कि राज्य को दोपहर तक मौतों के बारे में पता था, लेकिन उसने उस दिन शाम तक सार्वजनिक बयान नहीं देने का फैसला लिया गया.

और ये तो बस एक भगदड़ की कहानी है. महाकुंभ मेला परिसर में दो बार और भगदड़ मची थी. एक झूसी के पास और दूसरा सेक्टर 10 में पुराने जीटी रोड के पास. झूसी की भगदड़ पर पुलिस ने पहले तो कुछ नहीं कहा और बहुत बाद में स्पष्ट किया कि एक बच्चे समेत सात लोग मारे गये थे. अगली रात झूसी से द लल्लनटॉप की वीडियो रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कैसे ट्रैक्टर, सफाई कर्मचारी और अन्य लोगों ने बहुत तत्परता से भगदड़ के सभी सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया.

कुंभ की दूसरी भगदड़ का वो सच जो नहीं बताया गया

pic.twitter.com/by3LTouC1s— Abhinav Pandey (@Abhinav_Pan) January 30, 2025

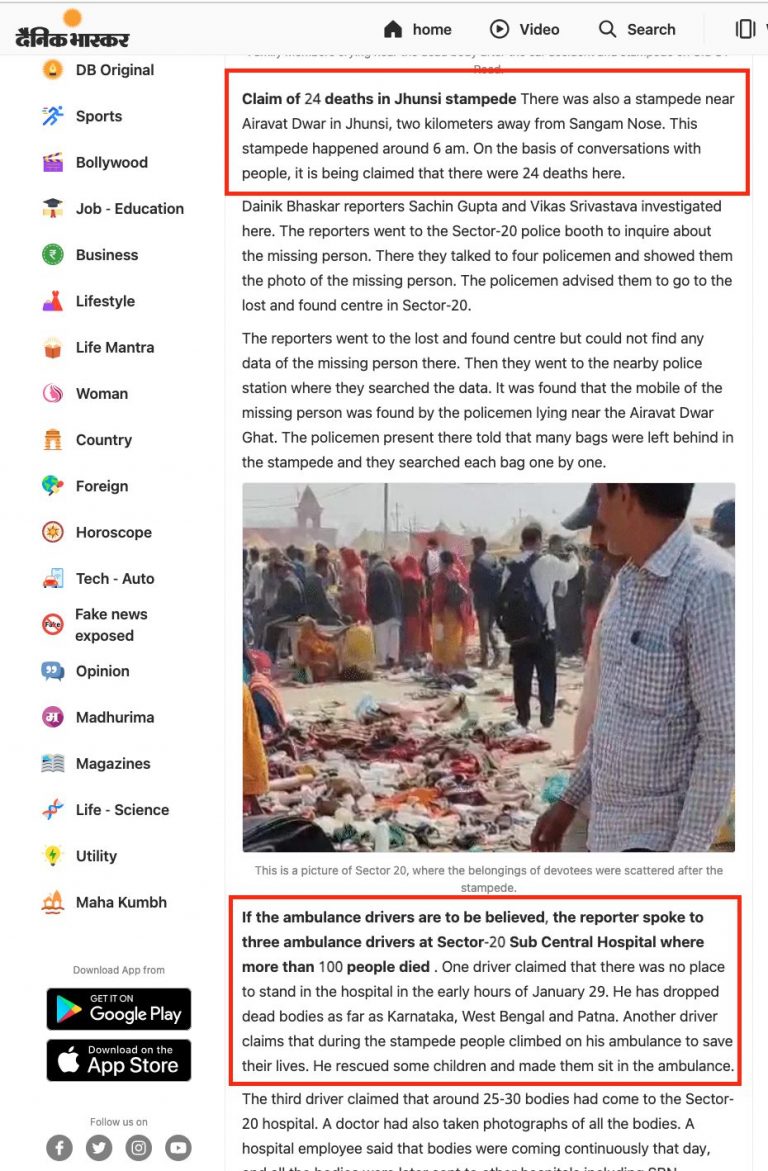

1 फ़रवरी को दैनिक भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट में कहा गया कि झूसी में कम से कम 24 मौतें हुईं, हालांकि, एम्बुलेंस चालकों की गवाही के आधार पर ये संख्या 100 या ज़्यादा हो सकती है.

तीसरी भगदड़ के बारे में शायद ही कोई शब्द हो. डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट में लिखा है कि तीसरे भगदड़ में सात महिलाओं की जान चली गई.

इसी तरह की एक घटना 15 फ़रवरी को रात करीब 9 बजकर 30 मिनट पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) पर भी हुई, जहां भीड़ बढ़ने के कारण महाकुंभ की ओर जा रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रयागराज भगदड़ के मामले की तरह, अधिकारियों ने पहले पूरी तरह से इनकार कर दिया कि कुछ भी हुआ था. मौत की पहली रिपोर्ट (15 हताहत) आधी रात के बाद ही आई. X पर भीड़ और शवों के ढेर के वीडियो और तस्वीरों से ऐसा लगता है कि मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है.

NDLS भगदड़ के बारे में द हिंदू रिपोर्टर का विवरण प्रचारित आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत के संबंध में एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है:

“…विरोधाभासी बयानों ने इसे राष्ट्रीय दैनिक न्यूज़ पेपर्स के लिए काम करने वाले पत्रकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना दिया है. हमारी समय सीमा नज़दीक आ रही थी, लेकिन अधिकारियों ने इस घटना के घंटों बाद भी स्थिति को कमतर आंकना जारी रखा, जिसका मतलब था कि हम रात के फ़ैक्ट्स को संप्रेषित नहीं कर सके. परिणामस्वरूप, भारत भर में पाठक अगली सुबह उठे तो कई अखबारों में ऐसी सुर्खियां छपीं, जिनमें हताहतों की संख्या नहीं बताई गई थी… तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी संप्रेषित करने की गति के ठीक उलट, ये वो गति थी जिसके साथ उस रात पोस्टमार्टम किए गए थे… स्टेशन पर भी, तत्परता दिखाई दी मूड तय हुआ: भगदड़ के सभी निशान – जूते, कपड़े के टुकड़े और खून के निशान – हटा दिए गए या साफ़ कर दिए गए.”

दिलचस्प बात ये है कि 21 फ़रवरी को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से NDLS भगदड़ से संबंधित सभी वीडियो हटाने के लिए कहा.

New: Railways ministry, on Feb 17, directed X to take down 285 tweets with videos of casualties from the February 15 New Delhi Railway Station stampede.

Issued under S79.3.b of IT Act and R3.1.d of IT Rules.

Story in today’s paper:

Link: https://t.co/hjoJ0ewQ3D pic.twitter.com/OnVnmNx2Ed

— Aditi Agrawal (@Aditi_muses) February 21, 2025

ये भी पढ़ें: कैसे मीडिया के सरकारी प्रचार ने अधिकारियों को कुंभ भगदड़ के बारे में झूठ बोलने में सक्षम बनाया

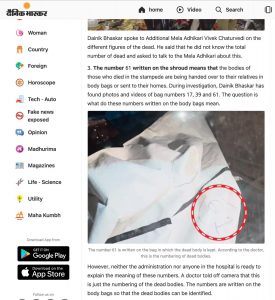

29 जनवरी को दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में लिखा है कि प्रयागराज भगदड़ में मरने वालों की संख्या 35 से 40 के बीच थी. कुछ दिनों बाद इसने मरने वालों की संख्या पर अधिकारियों के दावों में अंतर को रेखांकित करते हुए एक डिटेल इन्वेस्टीगेशन प्रकाशित की. आउटलेट के निष्कर्षों से लगता है कि मरने वालों की संख्या 41 और 61 के बीच कहीं भी हो सकती है.

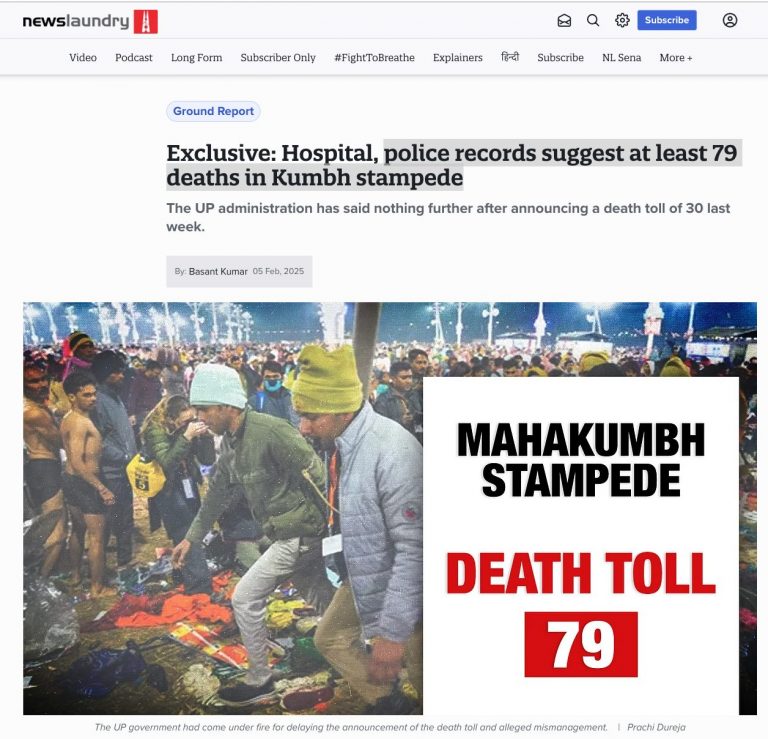

पिछले महीने, न्यूज़लॉन्ड्री ने पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर एक डिटेल स्टोरी प्रकाशित की थी कि कुंभ भगदड़ में कम से कम 79 लोग मारे गए थे. न्यूज़ आउटलेट की रिपोर्ट से पता चलता है कि समय पर पोस्टमॉर्टम के अभाव में भगदड़ से हुई कई मौतों को भी प्राकृतिक कारणों से हुई मौत बता दिया गया.

ऐसा कहने वाले सिर्फ हम ही नहीं हैं कि इस पूरे प्रकरण में कुछ गड़बड़ है. ऊपर उल्लिखित ग्राउंड रिपोर्ट और अन्य ने लगातार टोल और हताशों पर आधिकारिक आंकड़ों में अंतर की ओर इशारा किया है.

लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों के साथ दो अलग-अलग तरह की कहानियां गढ़ीं. एक, ये कि प्रशासन करोड़ों भक्तों को एकजुट करने वाले एक हिंदू त्योहार को अंज़ाम देने में कामयाब रहा. दूसरी ये कि दुर्घटनाएं अगर हुईं भी तो परिमाण और इकठ्ठा भीड़ दोनों में बहुत छोटी थीं.

ये हमें अंतिम पॉइंट पर लाता है. कुंभ मेले में जाने की आपाधापी भरी भीड़ के पीछे क्या था?

‘144 साल’ का इंतज़ार

पता चला कि कई लोग जीवन में एक बार होने वाले इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि अगला आयोजन 144 साल बाद होगा. ऑल्ट न्यूज़ से बात करने वाले कुछ भक्तों ने यही कारण बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले कुंभ में जाने पर विचार नहीं किया था, लेकिन इस बार वे सिर्फ इसलिए आए क्योंकि ये 144 सालों के बाद हो रहा था और ऐसा कोई तरीका नहीं कि उन्हें दोबारा ऐसा करने का मौका मिले.

उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस साल के महाकुंभ का भाजपा सरकार द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया गया था.

इस बात को मंत्रियों, धार्मिक नेताओं द्वारा आगे बढ़ाया गया और ज़्यादातर भारतीय और वैश्विक न्यूज़ आउटलेट्स द्वारा भी इसका शब्दशः इस्तेमाल किया गया.

यहां कुछ स्क्रीनशॉट देखे जा सकते हैं:

इस कुम्भ के दुर्लभ होने का कारण एक अद्वितीय खगोलीय संरेखण को बताया गया. अब, आकाशीय संरेखण और ज्योतिष एक ऐसी विश्वास प्रणाली है जिसका हम विरोध नहीं करना चाहते हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं है कि कुंभ मेले के संस्करण को 144 सालों में एक बार होने वाली दुर्लभ घटना के रूप में विज्ञापित किया गया था.

जी हां. हमने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स, सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ-साथ एकेडमिक पेपर्स को भी देखा जिनमें 2001 और 2013 के कुंभ को 144 साल में एक बार होने वाले आयोजन के रूप में संदर्भित किया गया था.

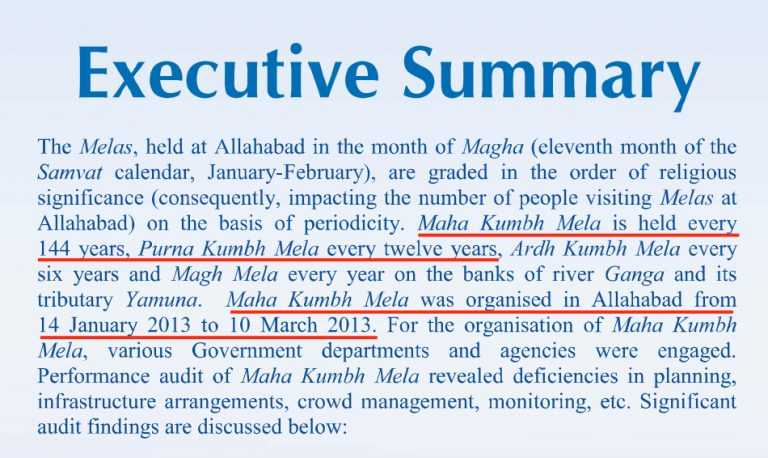

2013 के महाकुंभ मेले पर भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की एक प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि महाकुंभ हर 144 साल में होता है, पूर्ण कुंभ हर 12 साल में और अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है. इसमें 2013 के मेले को महाकुंभ कहा गया.

जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, पूर्ण और अर्ध कुंभ का नामकरण 2017 में योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया था. इसलिए 2017 के बाद हर पूर्ण कुंभ एक महाकुंभ होगा.

स्प्रिंगर पर 2024 का एक रिसर्च आर्टिकल के टाइटल का हिंदी अनुवाद है, “सांस्कृतिक विरासत और शहरी आकृति विज्ञान: भारत के प्रयागराज के ‘कुंभ मेले’ में ज़मीन का ट्रांसफॉर्मैशन”. इस रिपोर्ट में प्रयागराज के 2001 कुंभ मेले को हर 144 साल में एक बार होने वाले महाकुंभ के रूप में संदर्भित किया गया है.

शहरी विरासत और सतत बुनियादी ढांचा विकास सम्मेलन में प्रस्तुतियों के 2016 संकलन में प्रकाशित इलाहाबाद और नासिक में कुंभ मेलों के तुलनात्मक अध्ययन पर एक अन्य रिसर्च पेपर में लिखा है, “इलाहाबाद शहर ने इस सदी के दूसरे कुंभ और एक त्योहार की सफलतापूर्वक मेजबानी की जो 144 सालों के बाद ही लौटेगा – 2013 में महाकुंभ.”

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशंस में 2013 के एक आर्टिकल में भी 2013 के मेले को 144 साल बाद आयोजित होने वाला मेला करार दिया गया.

ऐसे और भी कई उदाहरण मिल सकते हैं.

हमने न्यूज़ आउटलेट्स के आर्काइव को भी खंगाला, जिससे हमें दलाई लामा के कुंभ मेले के दौरे पर 2001 की ABC न्यूज़ रिपोर्ट मिली. स्टोरी में एक व्याख्यात्मक अनुच्छेद में कहा गया है:

“आयोजन के एक अधिकारी ने कहा कि आज देर रात तक 50 मिलियन से ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके थे, और शुभ सूक्ष्म व्यवस्था के कारण ज़्यादा लोगों का आगमन जारी रहा. इसके बारे में हिंदू ज्योतिषियों का कहना है कि ये 144 सालों में सिर्फ एक बार कुंभ के साथ आता है. ये उत्सव 9 जनवरी को शुरू हुआ और हर 12 साल में आयोजित किया जाता है.”

जनवरी 2013 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉलिडे ऑपरेटरों को उस साल कुंभ मेले के लिए अपनी पेशकश बढ़ानी पड़ी, ” इस साल विशेष है क्योंकि ये महाकुंभ है जो 144 सालों में एक बार आता है.”

हमें 2013 की न्यूज़वीक रिपोर्ट और 2013 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में तत्कालीन कुंभ मेले में हुई भगदड़ पर एक आर्काइव पेज भी मिला. इन दोनों ने भी 144 साल का ज़िक्र किया.

हिमल साउथ एशियन में 2013 की एक टिप्पणी का टाइटल है, “प्रदूषण और शुद्धता”. इसमें लिखा है, “भारत में साल 2013 की शुरुआत हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों, गंगा और यमुना के संगम पर, जिसे प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, 144 साल के इंतजार की समाप्ति के साथ हुई. महाकुंभ मेले में दो महीने की अवधि में लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और शिक्षाविद पवित्र संगम पर आए थे.”

BBC द्वारा 2013 और 2019 में पब्लिश दो स्टोरी में 2013 कुंभ को महाकुंभ के रूप में संदर्भित किया गया है, जो हर 144 साल या 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है.

2013 में ‘भारत दुनिया की सबसे बड़ी सभा की मेजबानी करता है’ टाइटल वाले आर्टिकल में लिखा है, “ग्रहों के असामान्य संरेखण के लिए धन्यवाद, इस साल की घटना सामान्य से भी ज़्यादा शुभ है. असल में आखिरी बार इतना महत्वपूर्ण आयोजन 144 साल पहले हुआ था और अगला साल 2157 के आसपास होगा.”

दिलचस्प बात ये है कि हमें द डे नामक लंदन स्थित न्यूज़ पेपर के आर्काइव में भी 1954 के कुंभ का ज़िक्र 144 सालों के बाद होने वाले कुंभ के रूप में मिला.

लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है, है ना?

इस मेले का बड़े पैमाने का विज्ञापन करने के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए अन्य आंकड़ों की तरह, ये 144 साल का दावा भी, बेहतर शब्द के अभाव में संदिग्ध है.

अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे कई विपक्षी नेताओं ने 144 साल के दावों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उन पर हिंदू आस्था की आलोचना करने, भाजपा के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने और महाकुंभ मेले की भावना का अपमान करने का आरोप लगाया गया.

जबकि विपक्षी नेताओं के शासन पर सवाल उठाने के अलग-अलग इरादे हो सकते हैं, नागरिकों और पत्रकारों के रूप में हमें उन सूचनाओं और डेटा को रोकना और जांचना होगा जो हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं, जिनके कामकाज के बारे में हम नहीं जानते हैं.

सत्ता को आईना दिखाने वाली पत्रकारिता का कॉरपोरेट और राजनीति, दोनों के नियंत्रण से मुक्त होना बुनियादी ज़रूरत है. और ये तभी संभव है जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर ऑल्ट न्यूज़ को डोनेट करें.

बैंक ट्रांसफ़र / चेक / DD के माध्यम से डोनेट करने सम्बंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.