5 जुलाई 2025 को प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) – भारत सरकार की आधिकारिक मीडिया और जनसंपर्क शाखा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की. इसका टाइटल है, “विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सर्वाधिक समतामूलक समाज में शामिल किया“. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए PIB ने एक भ्रामक दावा पब्लिश किया कि स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद “भारत 25.5 के गिनी स्कोर के साथ आय समानता में विश्व में चौथे स्थान पर है.”

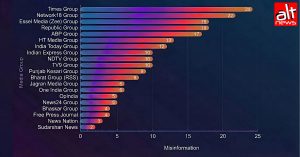

PIB की रिलीज के बाद, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, मनीकंट्रोल, द हिंदू, मिंट, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस और रिपब्लिक सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट पब्लिश की कि भारत आय समानता के मामले में चौथे स्थान पर है. कुछ ने इसके लिए सीधे तौर पर विश्व बैंक का हवाला दिया. उनमें से, द हिंदू और डेक्कन हेराल्ड के पास PTI की कॉपियां थीं, जबकि मिंट के पास ANI की एक कॉपी थी. मोटे तौर पर, उन सभी ने PIB रिलीज़ की नकल की.

ये भी पढ़ें | ऑपरेशन सिन्दूर: भारतीय मीडिया ने झूठे, अपमानजनक दावे को PIB ने नज़रंदाज़ किया

PIB का दावा भ्रामक क्यों है?

PIB ने यूनाइटेड किंगडम (32.4), संयुक्त राज्य अमेरिका (41.8) और चीन (35.7) के साथ भारत के गिनी स्कोर (25.2) की तुलना करते हुए कहा कि भारत की आय समानता प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल गई है.

विश्व बैंक गिनी को एक सूचकांक के रूप में परिभाषित करता है जो ये मापता है कि “किसी अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय या उपभोग का वितरण किस हद तक पूरी तरह से समान वितरण से अलग हो जाता है.” गिनी स्कोर या गुणांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है. संख्या 0 एक पूर्णतः समान समाज को दर्शाती है (जहां सभी की आय या उपभोग का स्तर समान है), जबकि 100 का स्कोर अत्यधिक असमानता को दिखाता है (जहां कुछ के पास कुछ भी नहीं है और बाकी के पास सब कुछ है).

ये भी पढ़ें | भारत अभी चौथी सबसे बड़ी या 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं है; IMF डेटा के हवाले से नीति आयोग के CEO का दावा भ्रामक

ऐसा है कि PIB ने विश्व बैंक की रिपोर्ट से कुछ जानकारी ली है और इसे ग़लत तरीके से पेश किया है.

विश्व बैंक की अप्रैल 2025 की भारत के लिए गरीबी और इक्विटी संक्षिप्त जानकारी यहां दी गई है:

“…भारत का उपभोग-आधारित गिनी सूचकांक 2011-12 में 28.8 से सुधरकर 2022-23 में 25.5 हो गया. हालांकि, डेटा सीमाओं के कारण असमानता को कम करके आंका जा सकता है. इसके उलट, विश्व असमानता डेटाबेस से पता चलता है कि आय असमानता 2004 में 52 की गिनी से बढ़कर 2023 में 62 हो गई है. शीर्ष 10 प्रतिशत की औसत कमाई के साथ, वेतन असमानता ज़्यादा बनी हुई है 2023-24 में निचले 10 प्रतिशत से 13 गुना ज़्यादा…”

यानी, दो गिनी हैं- एक उपभोग पर आधारित और दूसरी आय पर आधारित. साफ तौर पर, विश्व बैंक का कहना है कि भारत ने एक में सुधार किया है और दूसरे में बदतर प्रदर्शन किया है.

लेकिन PIB ने भारत के उपभोग-आधारित गिनी स्कोर (जहां भारत का प्रदर्शन 2011-12 की तुलना में 2022-23 में थोड़ा बेहतर है) की तुलना यूके, यूएस, स्लोवेनिया और स्लोवाक गणराज्य (जहां भारत की स्थिति अब पहले से भी बदतर है) के आय-आधारित गिनी स्कोर के साथ की है.

विश्व बैंक स्वयं इसी कारण से अलग-अलग देशों के गिनी गुणांक की तुलना करने के खिलाफ चेतावनी देता है, क्योंकि इन गणनाओं के लिए सर्वेक्षणों में इस्तेमाल किए जाने वाले अंतर्निहित डेटा अलग होते हैं. ध्यान दें कि विश्व बैंक खुद डेटा इकट्ठा नहीं करता है; ये सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए घरेलू सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर असमानता को मापता है. विश्व बैंक शब्दावली से:

“क्यूंकि अंतर्निहित घरेलू सर्वेक्षण जमा किए गए कल्याणकारी उपायों के तरीकों और प्रकारों में अलग होते हैं, डेटा पूरे देश में या किसी देश के अंदर सालों में भी सख्ती से तुलनीय नहीं होते हैं.”

ऐसी तुलना समस्याग्रस्त होने का कारण इस तरह हैं:

“… सर्वेक्षण कई मायनों में अलग हो सकते हैं जिसमें ये भी शामिल है कि क्या वे जीवन स्तर संकेतक के रूप में आय या उपभोग व्यय का इस्तेमाल करते हैं. आय का वितरण आम तौर पर उपभोग के वितरण की तुलना में ज़्यादा असमान होता है.”

इसलिए, भारत की उपभोग असमानता की तुलना ज़्यादा विकसित देशों की आय असमानता से करते वक्त, हम अनिवार्य रूप से दो अलग-अलग इकाइयों की तुलना कर रहे हैं. और उपभोग डेटा पर आधारित असमानता, डिफ़ॉल्ट रूप से, ज़्यादा समान दिखाई देगी.

आइए समझते हैं ऐसा क्यों है.

उपभोग बनाम आय पर आधारित असमानता

ज़्यादातर विकसित, धनी या उच्च आय वाले देश आय-आधारित घरेलू सर्वेक्षण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं औपचारिक हैं और आय पर नज़र रखना कोई चुनौती नहीं है. विकासशील, मध्यम और निम्न-आय समूह आय पर डेटा जमा करने की चुनौतियों के कारण उपभोग-आधारित घरेलू सर्वेक्षण का इस्तेमाल करते हैं (कुछ कारण अनौपचारिक क्षेत्रों में तैनात श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा, ज़्यादा नकद लेनदेन, बैंकिंग तक कम पहुंच आदि हो सकते हैं).

लेकिन जब हम दो अलग-अलग सर्वेक्षणों के आधार पर असमानता को ट्रैक करते हैं, तो परिणाम अलग-अलग होते हैं. आय-आधारित सर्वेक्षणों का इस्तेमाल करने वाले देश ज़्यादा असमान लगते हैं. इसके तीन मुख्य कारण हैं:

सबसे पहले, आय-आधारित सर्वेक्षणों में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनके माध्यम से कोई कमाई करता है (जैसे वेतन, पूंजीगत लाभ, अतिरिक्त कमाई) जबकि उपभोग-आधारित सर्वेक्षण में सिर्फ घरों के खर्च का हिसाब रखा जाता है. इसे दूसरे तरीके से कहें तो, एक घर की संभावित क्रय शक्ति को मापता है जबकि दूसरा सिर्फ ये मापता है कि असल में कितना इस्तेमाल या खर्च किया गया है. जबकि ज़्यादा आय वाले लोग ज़्यादा उपभोग कर सकते हैं, उनमें बचत करने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है. इसलिए, सिर्फ परिवारों के उपभोग डेटा को देखने से हमें उनकी संभावित क्रय शक्ति की साफ तस्वीर नहीं मिल सकती है.

आइए एक बेहद आसान सा उदाहरण लेते हैं. एक गरीब परिवार प्रति माह लगभग 15 हज़ार रुपये या अपनी आय का 75% खर्च करता है, जबकि एक अमीर परिवार 50 हज़ार रुपये खर्च करता है, जो उसकी मासिक आय का 10% है. एक नज़र में सिर्फ उनके व्यय या उपभोग के आधार पर, दोनों के बीच असमानता के स्तर का अनुमान लगाना मुश्किल है, भले ही उनके खर्च में काफी अंतर हो. लेकिन अगर हम उनकी मासिक आय – क्रमशः 20 हज़ार रुपये और 5 लाख रुपये – को मिला दें तो असमानता का स्तर स्पष्ट है.

दूसरा, “विश्व बैंक का नया असमानता संकेतक: उच्च असमानता वाले देशों की संख्या” शीर्षक वाले गिनी गुणांक पर 2024 के पेपर के अनुसार (हद्दाद और अन्य) बेरोजगारी, व्यापार में हानि, या अन्य अस्थायी कारण परिवारों की आय कभी-कभी बेहद कम या नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें जीविका के लिए उपभोग का एक बुनियादी स्तर बनाए रखने की ज़रूरत होगी. ये उपभोग के स्तर को तेजी से गिरने से बचाता है.

तीसरा, धनी परिवारों में बचत करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है. जैसे-जैसे आय बढ़ती है, जरूरी वस्तुओं पर खर्च का अनुपात कम हो जाता है और बचत के लिए समर्पित अनुपात बढ़ जाता है. उदाहरण के लिए, एक परिवार को निवेश से एकमुश्त बड़ी आय मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसे तुरंत ही खर्च कर दे. इसके बजाय, वे इसका ज़्यादातर हिस्सा भविष्य की जरूरतों या आपात स्थितियों के लिए बचा सकते हैं.

इन अंतरों के कारण, आय और उपभोग असमानता सीधे तौर पर तुलनीय नहीं हैं – आय में तेजी से उतार-चढ़ाव हो सकता है, जबकि उपभोग सुचारू हो जाता है क्योंकि हर कोई कम से कम न्यूनतम स्तर के निर्वाह पर निर्भर करता है.

PIB ने क्या ग़लत किया?

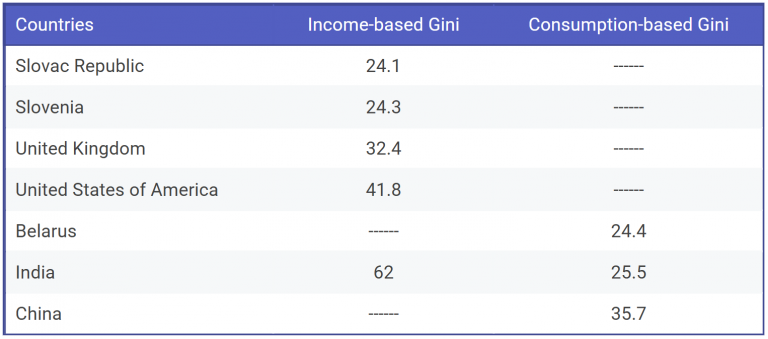

प्रेस सूचना ब्यूरो ने 25.5 का आंकड़ा लिया जो उपभोग-आधारित गिनी है और इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की आय-आधारित गिनी से की. ये भी दावा किया गया कि स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद भारत आय समानता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है.

जैसा कि पहले बताया गया था, आय असमानता आम तौर पर उपभोग असमानता से ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि जब किसी देश के लिए गिनी की गणना आय डेटा का इस्तेमाल करके की जाती है, तो ये ज़्यादा असमान दिखाई देगी और इस तरह खपत डेटा का इस्तेमाल करके गणना की तुलना में ज़्यादा स्कोर होगा.

- उदाहरण के लिए, गिनी इंडेक्स (2021 में गणना) पर यूनाइटेड किंगडम का स्कोर 32.40 है जो इसे भारत के उपभोग-आधारित गिनी इंडेक्स स्कोर 25.5 से ज़्यादा असमान बनाता है. विश्व बैंक डेटा के फ़ुटनोट में साफ तौर पर कहा गया है कि यूके का गिनी स्कोर आय डेटा पर आधारित है.

- इसी प्रकार, गिनी सूचकांक पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नवीनतम स्कोर (2023 में गणना) 41.80 है, जो भारत के उपभोग-आधारित गिनी सूचकांक स्कोर 25.5 से ज़्यादा (और इसलिए ज़्यादा असमान) है. अमेरिका का गिनी गुणांक भी आय डेटा पर आधारित है.

जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये अलग-अलग इकाइयों की पूर्ण संख्याओं की तुलना करने के समान है. उदाहरण के लिए, ये कहने जैसा है कि 100 ग्राम 50 औंस से ज़्यादा है. हालांकि, तुलनात्मक बात ये है कि भारत की आय-आधारित गिनी 62 है, जो यूके और यूएसए की तुलना में बहुत ज़्यादा है.

- इसी तरह, 2022 में स्लोवाक गणराज्य की आय-आधारित गिनी 24.10 थी. भारत की आय-आधारित गिनी 62 से तुलना करने पर स्लोवाक गणराज्य समानता के मामले में बहुत आगे है.

- 2022 तक स्लोवेनिया की आय-आधारित गिनी 24.30 थी. फिर, वहां आय समानता 62 की गिनी के साथ भारत की तुलना में बहुत कम है.

- 2020 तक, बेलारूस का उपभोग-आधारित गिनी सूचकांक 24.40 था. ये भारत की उपभोग-आधारित गिनी 25.5 के बराबर है. बेलारूस का किराया भारत से बेहतर है.

- चीन का Gini सूचकांक 35.70 भारत के 25.5 के बराबर है, क्योंकि चीन के पास भी उपभोग-आधारित गिनी है.

हमने नीचे PIB प्रेस रिलीज में बताए गए देशों को गिन्नी सूचकांक पर उनके नए उपलब्ध उपभोग-आधारित और आय-आधारित स्कोर को अलग करते हुए रैंक किया है.

चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, भारत की आय असमानता असल में 2004 से 2023 तक बढ़ी है. विश्व बैंक का संक्षिप्त विवरण साफ तौर पर ये कहता है. यहां तक कि उपभोग असमानता में सुधार भी बहुत मामूली है – 2011-12 में 28.8 से 2022-23 में 25.5 तक. ये शायद ही जश्न मनाने जैसा है; बल्कि ये दिखाता है कि भारत की खपत तनाव का सामना कर रही है.

अर्थशास्त्री सुरभि केसर, जिन्होंने सबसे पहले PIB द्वारा X पर विश्व बैंक के आंकड़ों को ग़लत तरीके से पेश करने की बात उठाई थी, वो लिखती हैं कि हम डेटा सीमाओं के कारण भारत की उपभोग असमानता को भी कम आंक रहे हैं. 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण ने 2011-12 के पहले के सर्वेक्षण की तुलना में कार्यप्रणाली में कई बदलाव पेश किए जिससे गरीबी में कमी पर सीधी तुलना अविश्वसनीय हो गई.

इसके अलावा, गिनी सूचकांक एक असमानता संकेतक है जैसे आय और उपभोग असमानता को मापने के लिए कुछ मीट्रिक हैं. जैसा कि द वायर में अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा बताते हैं, असमानता अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है जैसे कि सामाजिक असमानता (जाति, जातीयता, वर्ग आदि के कारण) और धन-आधारित असमानता (जब धन कुछ सालों में कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाता है और फिर विरासत के रूप में पारित हो जाता है), जो अक्सर गिनी सूचकांक के दायरे से परे होते हैं लेकिन भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है.

जरूरी बात ये है कि ये सर्वेक्षण और आंकड़े इस बात को पर्याप्त रूप से उजागर नहीं करते हैं कि धन संकेंद्रण के मामले में भारत में कितनी भारी असमानता है. इन मुद्दों को कई अवसरों पर अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों द्वारा व्यापक रूप से उठाया गया है.

(दिति पुजारा के इनपुट्स के साथ)

सत्ता को आईना दिखाने वाली पत्रकारिता का कॉरपोरेट और राजनीति, दोनों के नियंत्रण से मुक्त होना बुनियादी ज़रूरत है. और ये तभी संभव है जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर ऑल्ट न्यूज़ को डोनेट करें.

बैंक ट्रांसफ़र / चेक / DD के माध्यम से डोनेट करने सम्बंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.